SALOTTO

È mattina. Il salotto è ben illuminato dalla luce che filtra dalle finestre. Riesco a sentirla, è piuttosto calda, “Dovrei ringraziarmi stavolta, ho scelto io stessa di non comprare le tende”, penso e sorrido. La stanza è stranamente in ordine e pulita, mi guardo intorno quasi come se non fossi stata io a renderla tale. Ci sono dei libri e il computer poggiati sul tavolo come al solito e di fianco una tazza. Lascio sempre tutto così quando sono molto presa dalle cose che faccio e vorrei avere un timer che gestisse il mio tempo e le mie giornate dicendomi semplicemente “basta” alcuni giorni. È una tipica giornata di primavera. Controllo gli impegni, poi mi ricordo che è domenica. “Mi godrò questa giornata allora”, penso. Decido quindi di scaldare un po’ d’acqua per il tè e recupero il libro che ho iniziato un giorno tanto lontano da non ricordamelo più. Sembra non ci sia mai abbastanza tempo per leggere per il puro piacere di farlo e sembro essere l’unica a pensarlo. “Continuo a pensarlo chiaramente perché non mi espongo parlandone con le persone che mi stanno attorno”, mi rimprovero. È domenica, mando un messaggio a un’amica e la invito per pranzo? Mi farebbe bene fare una chiacchierata e distrarmi, ma magari non stavolta. Da sempre desideravo un posto tutto per me, solo per me, come se nient’altro esistesse. Un luogo senza tempo, a meno che io non decida di controllare l’orologio. È da così tanto che chiedevo a me stessa di vivere da sola che adesso penso quasi di non meritarmelo. Che strano, ogni volta vago con la mente e penso a quanto più in là posso arrivare, dove posso spingermi e una volta raggiunto l’obiettivo mi sembra come se ogni volta l’attimo prima di raggiungere quello che volevo sia estremamente più bello dell’attimo in cui quella cosa poi riesco ad ottenerla. Una mia cara amica mi disse di aver vissuto più intensamente tutti i singoli momenti che precedevano l’avere una casa tutta sua che il momento in cui l’ha ottenuta davvero, che anzi le sembrava del tutto normale e ordinario. Queste sue parole sono rimaste impresse nella mia mente e non sono mai più andate via. Ogni volta arrivo al punto in cui il mio cervello sembra sgretolarsi a forza di pensarci. Quasi quasi qualcuno per pranzo oggi lo chiamo. Prendo il telefono, scrivo un messaggio. Anche se sono cresciuta le chiamate proprio continuano a non piacermi. Ho sempre paragonato le chiamate a una verifica orale e i messaggi a una verifica scritta e io sono sempre stata più brava a riflettere che a esprimere a parole quello che c’era all’interno.

Giulia

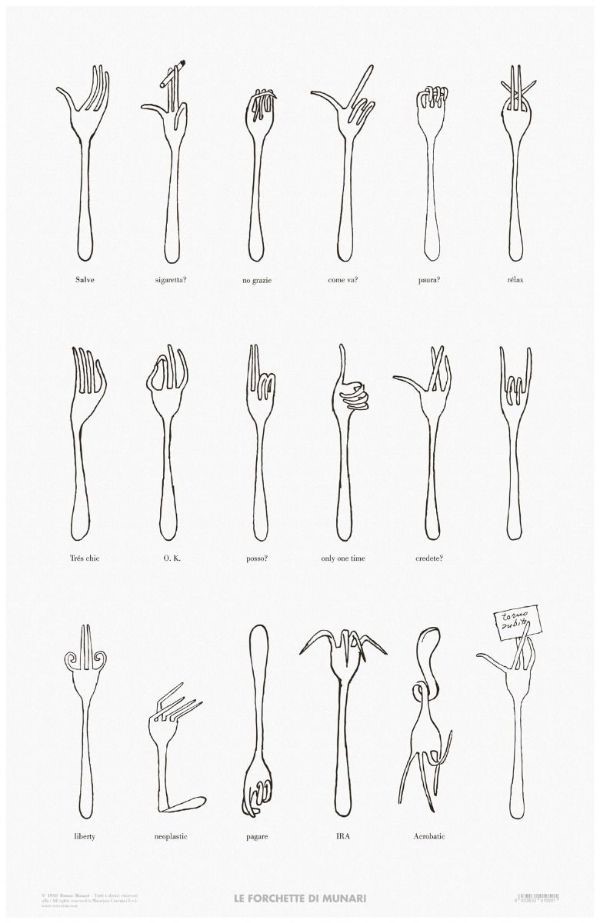

CUCCHIAIO

Sento il solito rumore in cucina all’ora di cena, sicuramente c’è anche il mio cucchiaio preferito. Sono certa che qualcuno in questo momento lo stia usando, lo sento. Sono sempre stata gelosa di lui, anche se non l’ho mai detto a nessuno e da poco sono riuscita ad ammetterlo a me stessa. Mi ha sempre aiutata a mangiare cose che non mi piacevano ed è stato sempre il mio amico fidato quando mangiavo cose che invece mi piacevano moltissimo. C’era quando le zuppe che preparavo non avevano proprio il sapore che mi aspettavo e anche quando le minestre del supermercato erano più buone di quello che mi sarei aspettata. Ripensandoci, tutta questa gelosia per un cucchiaio di cui potrebbero essercene sicuramente là fuori altri dieci, cento, mille, non la trovo poi così sensata. Quante persone potrebbero star usando un cucchiaio identico al mio in questo momento? In quante lavastoviglie potrebbe essere? Quanti invece potrebbero averlo comprato e perso? Gettato nella spazzatura? Prestato e mai avuto indietro? Regalato? O semplicemente non trovarlo così unico e speciale? Forse sono legata a questo cucchiaio non per il fatto che abbia un colore o una forma particolare, ma per il fatto che mi abbia seguita ovunque sia andata, in tutte le case che ho abitato e da cui sono stata abitata e che mi hanno accolta o sepolta, amata o usata, confortata o annullata. Forse è arrivato il tempo di smettere di usare sempre lo stesso cucchiaio o lasciarlo qui quando deciderò finalmente di andare via?

Giulia

Sto correndo più velocemente possibile, non mi sento mai sicura ad uscire di notte. Intravedo l’entrata di casa poco più avanti. È illuminata dalla fioca luce dei pali innanzi ad essa e piccole farfalle ruotano su sé stesse attratte da quella poca brillantezza.

Finalmente arrivo, come al solito cercare le chiavi per aprire è un’impresa, metto le mani in tasca e le trovo lì. Faccio quindi per entrare, lasciando che il portone, con un tonfo rumore, si chiuda dietro di me.

Nel bagno vicino all’ingresso delle nostre due stanze, intenta a lavarsi i denti, c’è la mia coinquilina Marta, che mi saluta e mi chiede come sia andata la giornata. Io le rispondo velocemente dicendole che dopo l’università ero andata a studiare e lei annuisce, con il suo solito atteggiamento distaccato. La saluto nuovamente dopo aver scherzato un po’ su cosa avrei fatto quella sera e lei ridacchia, prima di chiudersi nuovamente nella sua stanza.

Arrivo dunque in camera mia e trovo un po’ di disordine ad attendermi ma non ci faccio troppo caso e mi butto sul letto.

Amo quel gesto che porta con sé l’odore di coperte pulite. Alzo dopo poco la testa e mi connetto di nuovo con il mondo, accendo la luce, metto a posto le cose sulla scrivania e poi riempio la ciotola del mio gattino che, come sempre, viene a coccolarsi su di me per ringraziarmi.

Fortunatamente per oggi ho finito le lezioni e posso dedicarmi ad altro, magari leggo un po’ o mi esercito con i sudoku, passione riscoperta da poco. Decido quindi di creare la mia solita atmosfera notturna in camera, mi volto e mi alzo dalla sedia, dirigendomi ad accendere la lampada sul comodino. Spente le luci principali, premo il tasto “on” sull’interruttore della catena di luci che, con tanta pazienza, avevo cercato malamente di posizionare nell’angolo tra l’armadio e la piccola libreria vicino. Mi ricordo benissimo il momento in cui avevo sistemato tutto così bene, proprio quando avevo ricevuto la bellissima notizia: potevo stare in quella stanza al cohousing ancora per molto tempo. Il mio cuore si era riempito di gioia e di creatività ed ero corsa a sistemare tutto come piaceva a me in quella stanza. Le luci, i pupazzi, il comodino, il calendario… Tutto aveva preso un senso e la camera si era nuovamente illuminata di vita. Il mio povero gatto mi vede come al solito impegnata in altro, invece di coccolarlo ancora un po’, certo è che rimanendo fuori tutto il giorno quando tornavo a casa, pretendeva le sue grattatine sulla schiena. A me farlo, in fondo, piaceva molto. Sentire il suo manto caldo e rassicurante, sapere che c’era qualcuno con me che non mi giudicava e mi rendeva felice, quindi perché no, le coccole andavano benissimo. Lo prendo, lo faccio sedere vicino a me sul letto e lo accarezzo, sentendo il suo solito “rrrnrrrn” a ringraziarmi. La giornata poteva quasi dirsi finita ormai. La luna splendeva nel cielo pieno di nuvole, speriamo non piova, non mi piace la pioggia, e il mio gatto ogni volta si sporca all’esterno per poi entrare in camera tutto bagnato. Però una cosa mi faceva sempre piacere, ovvero il fatto che comunque, nonostante tutto, mi voleva molto bene, e tornava sempre da me.

Giorgia

Venticinque

Venticinque. I litri d’acqua che si consumano in media per una doccia veloce. “Sono tanti venticinque litri…meno degli ottanta che si consumerebbero per farsi un bel bagno caldo” – penso, tirando un sospiro di sollievo: non avendo la vasca sono libera dall’evidente tentazione di affogarci dentro i miei crucci serali. Madre natura ringrazia, ne sono sicura. – “Venticinque…eh sono davvero tanti ” – ripenso, girando decisa la manopola per frenare il flusso d’acqua, ma solo quello, sfortunatamente. A volte vorrei avere un interruttore anche qui nella mia testa, giusto per evitare un sovraccarico mentale: sarebbe proprio comodo. Esco dalla doccia avvolgendomi nell’asciugamano fragola che tengo lì accanto. Non mi piace che i capelli bagnati lascino cadere quelle grandi gocce d’acqua sulle spalle quasi asciutte. Allora avvolgo anche i capelli a mo’ di turbante in asciugamano più piccolo, bianco sfrangiato, dalla texture a quadretti in rilievo ton sur ton. Forse hanno ragione tutti quelli che mi dicono che un accappatoio sarebbe più comodo, ma io, ahimè, ho i miei rituali. Indugio ancora un po’ mentre cerco di fissare bene l’asciugamano che si sfila di continuo. Una goccia d’acqua scivola lungo la mia schiena. Un brivido. Forse è il caso di asciugarsi e mettersi qualcosa addosso. Mi muovo a stento qui, meglio spostarsi verso uno spazio meno angusto. Arrivo allo specchio completamente annebbiato dal tepore della doccia bollente in cui mi sono persa. Ci passo su una mano, lasciando trasparire solo una striscia obliqua e imprecisa di specchio. Guardo oltre: due occhi scuri mi fissano, scrutano quelle piccolissime imperfezioni del mio viso che io trovo in realtà belle e che rifiuto categoricamente di coprire con il fondotinta (come qualcuno, invece, mi consiglia). Quei puntini marroncini, buttati lì, un po’ a caso come schizzi di vernice da un barattolo in caduta libera, mi mettono allegria. Sarà che una parte di me ha sempre amato il disordine e la bellezza che si nasconde dietro gli schemi del caos, ma su una tela di Pollock…mai sulla mia pelle. I miei occhi indugiano ancora un po’ sulle guance arrossate dal calore, mentre la nebbia che si è ormai diradata li attira in basso verso le labbra di un rosa intenso, evidenziate dal netto contrasto con la pelle di porcellana. E l’immagine vitrea si anima: le labbra, finora immobili, si schiudono in un sorriso, quasi avessero vita propria. “Venticinque” – penso – “…venticinque anni!” Ecco il tempo che ho impiegato per imparare a guardarmi con dolcezza, senza distogliere lo sguardo, senza vedere nel mio riflesso nient’altro che me. Senza giudizio. Guarda: una goccia scende piano piano sulle guance attraversando quel mare di lentiggini, accarezzando l’angolo di quel sorriso appena accennato e poi giù, giù fino a scappar via. Il telefono che squilla mi distrae dai miei pensieri. È tardi, devo proprio andare. Sorrido alla ragazza dello specchio – “Ci rivediamo presto” – le dico. Annuisce, svanendo nello specchio mentre mi allontano. Potrei giurare che mi abbia fatto l’occhiolino.

Chiara

IL GARAGE

In garage c’è un accumulo incredibile di oggetti, accatastati secondo un ordine che non è il mio, incomprensibile e caotico, creato dal genio conservativo del mio compagno.

In quel guazzabuglio lui sta benone e trascorre molte ore del suo tempo.

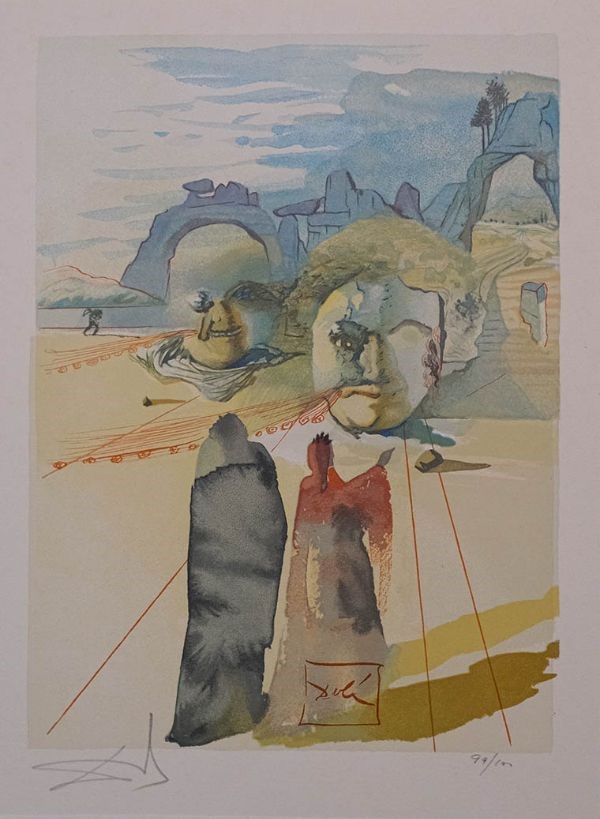

Ora se decidessi di scendere lì in sua assenza, perché in genere non mi è possibile toccare o spostare nulla, credo che cercherei il cavaliere, il mago e il re, che avevo comprato a Lerici, nel lontano 1973, durante il mio viaggio di nozze.

Sono ceramiche del laboratorio artistico siciliano De Simone, li avevo subito notati nella bottega di una viuzza di Lerici, mi avevano colpito per la lucentezza, per i colori e per i richiami fiabeschi che evocavano. Nella casa dove abitavo prima li avevo appesi alla parete della mia camera, dietro al letto, segnavano un tempo passato, sembravano riproduzioni ingrandite dei personaggi delle carte da gioco o dei tarocchi.

Più volte ho chiesto a Franco di portarli in casa, ma sembrano spariti in misteriosi meandri e non sono più riemersi. Se per miracolo li ritrovassi, li stringerei al cuore e li riporterei alla luce, perché meritano di abbellire nuovamente le pareti con le loro forme di figure perdute.

Il cavaliere con un manto azzurro e un copricapo dello stesso colore impreziosito da una piuma, il mago con la sua lunga veste blu e verde e il sole e la luna tra le mani e il re con la corona scintillante e il sorriso sornione dietro i baffi.

Apro uno dopo l’altro i mobiletti del mio vecchio cucinino e all’improvviso, eccoli! Avvolti in carta di giornale, polverosi, ma assolutamente uguali a com’erano negli anni ’70. Li porto in casa con delicatezza, li scarto e ritrovo la superficie lucida e scintillante.

“Dove volete stare?” chiedo loro. “Va bene in camera o preferite il corridoio?”

“Meglio il corridoio – mi sussurrano – ci sentiremmo più a nostro agio, davanti alla vecchia credenza di ciliegio, dove di fronte a tanti soprammobili, alle candele profumate, ai ricordi di compleanni ormai trascorsi, non ci sentiremmo fuori posto. E poi saremmo visti subito da chi entra in casa, che ci potrebbe ammirare alla luce discreta delle appliques.”

“D’accordo” dico “Ora prendo il martello, dei chiodi con la capocchia brunita, adatta al vostro stile e vi sistemo subito.” Stasera, quando Franco tornerà, dal suo giro in campagna avrà una magnifica sorpresa.

Carla

IL GIARDINO – Oltre i ricordi

«Fa attenzione mamma» disse Emma aprendo il cancelletto. Calpestarono il percorso in pietra e appena varcarono l’arco colmo di boccioli, trovarono ad aspettarle il tavolino bianco in ferro battuto. «Ha qualcosa di bucolico questo angolo» disse l’anziana signora «Mi piace stare seduta qui, a vedere le rose appena sbocciate e il Liriodendro» disse indicando l’albero con il braccio tremolante. «Quanto è maestoso…è quasi tempo che arrivino i suoi fiori gialli, sai?». Emma fece un profondo respiro, poi si decise di riprovare. «In che periodo si aprono solitamente?» le domandò stringendole la mano. «Oh, me lo avrai chiesto miliardi di volte. A maggio!» rispose lei sicura. Emma sorrise sollevata. «Me lo appunterò, allora. Che dici, ci sediamo un po’ intanto?». «No ancora no, prima vorrei vedere se la Phiracantha è già fiorita». Tenendola per il braccio, Emma la accompagnò sul sentiero. «Lo vedi? Lo vedi come è bella quando non è tormentata dalle potature? E immaginati questi fiori bianchi trasformarsi in bacche arancioni tra cinque mesi. In autunno diventerà un fuoco d’artificio» disse la donna sistemandosi con cura il foulard con motivi floreali attorno al collo. Emma si voltò a guardarla con tenerezza. Se all’interno della struttura le si chiedeva che giorno fosse, il suo sguardo si mortificava per non saper rispondere a una domanda così banale. Fuori, invece, il tempo ritornava a scorrere e i suoi occhi neri si riempivano dei colori primaverili del giardino. «Vieni, andiamo a sederci un po’» e con passo traballante, la donna trascinò sua figlia nuovamente verso il tavolino. Emma si raccolse i capelli scuri, mentre quelli ormai ingrigiti di sua madre, svolazzavano al vento. «Sto proprio bene qui. Chiunque abbia creato questo posto sapeva cosa stava facendo» disse tenendo le mani sul bastone accanto a sé. Emma sorrise. Che fosse stata lei stessa a progettare quel luogo durante la sua carriera di paesaggista, avrebbe provato a raccontarglielo durante le prossime visite.

Denise

TRASLOCO – Cocci

Inizio novembre 2019. Ecco un’altra rottura, la prima pienamente farina del mio sacco. Avevo tanto sperato che la convivenza con Andrea funzionasse, di trovare in lui e la sua famiglia gli appigli che mi mancavano. Invece no. Con un certo impatto, mi sono accorta di non essere nel posto giusto e che era giunto il momento di andarlo a cercare da un’altra parte. Così eccomi qua a portare le scatole piene dei miei amati libri su per la tromba delle scale di un anonimo condominio. Non sappiamo esattamente come volgeranno le cose nei prossimi mesi, né che stati emotivi attraverseremo, ma io e tutti i pezzi di me stessa siamo fiduciosi di avere imboccato la direzione giusta.

«Deni la prossima volta ti prendi un camioncino per i traslochi, sappilo» dice mia madre con il fiatone salendo la quarta rampa di scale. Rido rauca, con il raffreddore che ha scelto un ottimo tempismo per palesarsi. Nell’appartamento del terzo piano, ci sono mio padre e il compagno di mia madre, indaffarati a spostare l’armadio sull’altro lato della stanza.

«Ecco» dice papà «piazzato qui hai tutto lo spazio per mettere la libreria come divisore della stanza. A sinistra il salotto con il divano e a destra la zona notte con letto e scrivania. Che ne dici? È come lo volevi no?».

«Sì, ottimo» rispondo soddisfatta poggiando la scatola accanto alle altre.

«Ma? Come hai montato la scrivania?» mi chiede sospettoso il patrigno tastando il ripiano traballante. Lui odia quando lo chiamo così.

«A incastro» replico io titubante. Risuona la risata di mio padre.

«Ci vanno le viti per fissarla come si deve» dice già con il cacciavite in mano. Non faccio in tempo a difendere la mia posizione che ci raggiunge mamma. «Grazie a Dio questa è l’ultima» sentenzia appoggiando la scatola sopra la mia «Bene, io vado a fare un caffè». La guardo avviarsi verso la mia nuova cucina, mentre gli altri due sono intenti a ridare vita alla scrivania, senza che si smonti su se stessa. Ed è lì, che in mezzo alla stanza, mi scappa un sorriso. Tre anni prima avevo iniziato la mia convivenza scappando da tutti loro, sentendo forte la mancanza di un senso di unità familiare. Ora eccoli che, per mezza giornata, si riassemblano per aiutare la sottoscritta a rimettere assieme i cocci. Senza giudizio, senza domande. Andando oltre gli screzi e i silenzi del passato. Perché con il tempo necessario, certi cocci, seppur con nuove forme e sfumature, possono tornare a far parte dello stesso vaso.

Grazie a coloro che hanno partecipato e ci hanno permesso di condividere il loro lavoro!

Se sei capitatə qui per caso e non sai da dove arrivino questi scritti,

puoi scoprirlo nella pagina del progetto Stanze!